エンジンの話をするときに、「SOHC」や「DOHC」あるいは「OHV」などのアルファベット3文字や4文字の名称を耳にすることがあるだろう。これらの名称は、レシプロエンジンがカムシャフトでバルブを駆動させる方式の違いを表している。

それぞれに歴史があり、用途や狙いによって使い分けられているものだ。ここではそのカムシャフトの駆動方式の違いについて少し掘り下げてみよう。

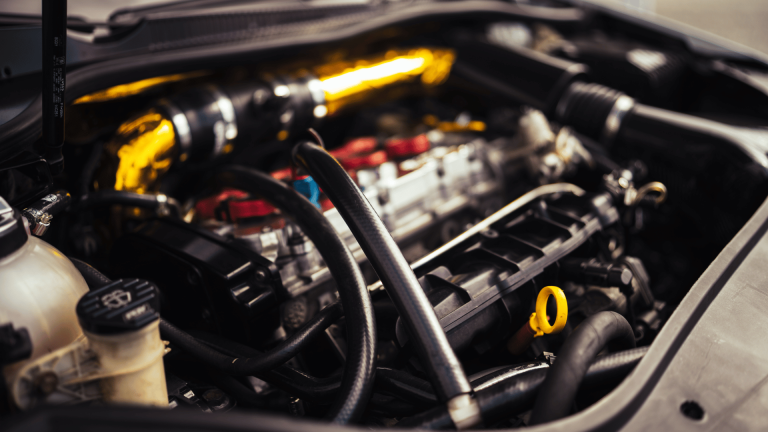

エンジンの仕組みとカムシャフトの役割

カムシャフトの本数の違いを話す前に、まずはエンジンの吸排気の仕組みと、カムシャフトがどんな役割を果たしているのかについて簡単に解説していこう。

エンジンの仕組み

一部を除いて今の自動車のエンジンは、「レシプロエンジン」と呼ばれる、ピストンの往復で燃焼のエネルギーを回転力に変換する仕組みのものが主流となっている。正確には、ピストンを使う「レシプロエンジン」の中でも、火花点火によって燃焼を起こす「オットーサイクル」が基本であるが、ここでは便宜上「レシプロエンジン」とする。

ガソリンを燃料にする「レシプロエンジン」は、ガソリンと空気の混合気を燃焼室に導き、バルブで燃焼室を塞いだ状態で電気による火花で点火し、燃焼を起こす。燃焼によって瞬間的に高まった圧力をピストンが受け止め、コンロッドとクランクによって回転力に変換され、それが駆動輪へと伝えられて推進力となる。

出力を上げる、あるいは燃費を良くするなどの性能を高めるには燃焼の効率を向上させることが必須で、それにはバルブの開閉タイミングがキーとなる。そのバルブの開閉タイミングをコントロールしているのがカムシャフトというわけだ。

カムシャフトの役割

カムシャフトは、卵の断面形状に似た偏芯形状の「カム山」を備えていて、そのカム山が回転することでバルブを上下させて燃焼室との開口部を開閉している。単純に言えば、バルブを長く深く開くカム山の形状は高出力向きであり、逆に短く浅く開く形状は高効率=低燃費向きといえる。

バルブの開閉タイミングのコントロールには、カム山の形状と共に、バルブを開いてから閉じるまでの回転角=タイミングが重要であり、その設計はカム山の形状と密接に関係している。

SOHCとDOHCの違い

エンジンとカムシャフトの役割が分かったところで、今回の主題である「SOHC」と「DOHC」の違いについて解説する。

SOHC方式

「SOHC」とは「Single OverHead Camshaft(シングル・オーバーヘッド・カムシャフト)」の略で、シリンダーヘッド側に1本のカムシャフトを備える方式。略称として頭の「S」を省略して「OHC」と呼ばれることもある。または「ツインカム」に対して「シングルカム」と呼ぶメーカーもある。

ちなみに、シリンダーヘッドにではなく、クランクシャフトの近くにカムシャフトを備えるタイプもあり、そちらは「OHV(Over Head Valve=オーバー・ヘッド・バルブ)」と呼ばれる。「OHV」方式は「SOHC」方式より開発は古いが、今でもアメリカ車のV型8気筒エンジンなどに現役で採用されている。

「SOHC」方式のカムは、1本のカムに吸気側と排気側のバルブを開閉するカム山が備わっている点が特徴である。構造的な特徴として、カム山が直接バルブの頭を押す「直動式」は難しく、大半がロッカーアームというシーソーの原理を用いた方式となっている。

基本的には1気筒あたり吸排気バルブが2本の2バルブタイプが主流であるが、カム山を増やすことで4本のバルブを備える4バルブタイプも可能である。カムシャフトが燃焼室の真上に位置する関係で、点火のスパークプラグがオフセットされてしまうのは欠点のひとつと言えるだろう。

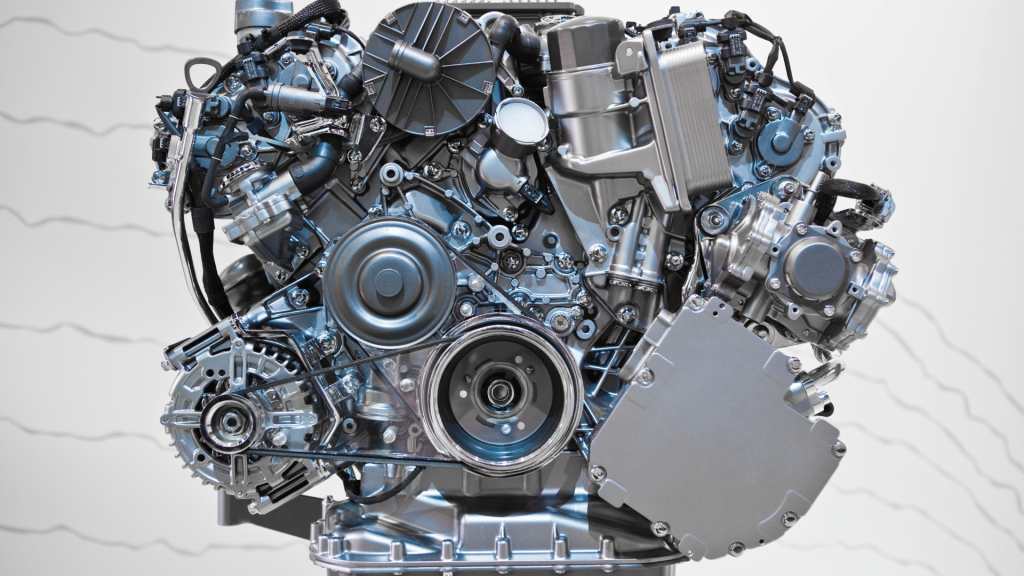

DOHC方式

カムシャフト1本で吸排気のバルブを開閉する「SOHC」に対して、吸気用と排気用にそれぞれ1本ずつ、計2本のカムシャフトをシリンダーヘッドに備える方式を「DOHC」と呼ぶ。カムが2本あることから、「TWIN-CAM(ツインカム)」と呼ばれることも多く、国内ではトヨタが積極的にこちらの呼び方をアピールしていたようだ。

その特徴は、吸気用と排気用のカムシャフトがそれぞれ独立して1本ずつ備えられている点にある。何のためにそうしたかというと、吸気と排気のバルブ開閉タイミングをより精密に制御するためである。

1本のカムシャフトでもカム山は吸排気で独立しているため、ある程度までは狙ったタイミングでの開閉は可能だが、理想的なタイミングを求める場合は独立したカムには及ばない。カムが2本あることは、高回転を求める場合にも有利に働く。

「SOHC」の場合はロッカーアームが必須であるが、「DOHC」の場合はバルブの真上にカムシャフトを配置することが可能であり、メカニカルロスが少なく高回転での作動に有利な直動式にすることができる点もメリットの一つである。

そして、燃焼室の真上にカムがいないため、スパークプラグを理想的な中央の位置に据えることができるのも、良い燃焼にとっては大きなメリットになる。また、現在の高性能エンジンで主流となっている「可変バルブタイミング(&リフト)機構」を採用するにあたっても、吸気と排気でカムが独立している「DOHC」が前提となっている。

カムレスエンジンとは

以上のように、今のレシプロエンジンのバルブ駆動機構は、「SOHC」と「DOHC」(そして一部「OHV」)それぞれの方式が、用途に応じて使い分けられている。その現状に今、新たなバルブ駆動方式として「カムレス」という方式が注目を集めている。その「カムレス」についても少しふれておこう。

カムレス方式の仕組み

「カムレス」とはその名称が示すようにカムシャフトが無い方式のことを言う。従来のカムシャフトによる駆動に代わって、エア圧や油圧、あるいは電磁力でバルブを駆動する方式がいくつかのメーカーで研究開発されているらしい。

完全にカムシャフトが無くなってはいないが、「フィアット」グループが実用化した「マルチエア」方式は、排気側にのみカムシャフトを備えていて、吸気側の作動は、カムシャフトで生み出された油圧を電磁式のソレノイドバルブで制御することにより、「DOHC」では実現できなかったタイミングでのバルブ開閉を可能にするシステムである。

これを発展させれば、クランク軸から取り出す、あるいは電磁ポンプで発生させた油圧を吸排気に振り分け、自由なタイミングでバルブを開閉させるシステムは、近い将来に実現するだろう。これとは別に、電磁式のバルブ駆動方式を開発しているという報告もあり、駆動の方式についてはいろいろな方法が研究されているようだ。

カムレスエンジンのメリットと課題

カムレス方式の最大のメリットは、カムシャフトの制約にとらわれず、自由なタイミングおよび任意のストロークでバルブ開閉を実現できる点である。一工程で複数回の開閉を行うことも可能であるため、直噴方式などと組み合わせることで、これまで実現できなかった燃焼領域も視野に入るであろう。

実現されれば、さらなる高出力、高回転性能、さらなる低燃費および排出ガスの低減も可能となる可能性がある。もちろん、高出力と低燃費の両立も視野に入る。そして、それが普及すれば、レースやチューニングの分野でもその効果を大いに享受できるであろう。

今までは機械加工でオリジナルのカムシャフトを製作して、独自のプログラムを作成して高出力を図っていたが、カムレスならプログラミングの書き換えだけでまったく異なる特性のエンジンに仕立てることが可能となる。実現される日を楽しみに待ちたい。

SOHCやDOHC、そして未来のカムレスなど、バルブ駆動方式の違いは走りのフィーリングにも直結する要素である。理屈では理解できても、違いを実感するには実車での体験が不可欠である。おもしろレンタカーでは、DOHC搭載の高回転型エンジン車なども豊富に取りそろえているので、ぜひ一度、その違いを自身の感覚で確かめてみるとよいだろう。